La Guerra Civil dejó unos 600.000 muertos, centenares de miles de ellos por acciones bélicas, ya fuera soldados caídos en combate o civiles, pero también víctimas de la violencia política, a las que se unieron después otras, los represaliados por la dictadura.

Las cifras de esta violencia están en constante revisión (en parte, precisamente, por los hallazgos en las fosas), y pueden variar según los estudios históricos. El último recuento exhaustivo, realizado por el historiador Francisco Espinosa a partir de estudios locales, arroja la cifra de 140.159 víctimas a manos de los sublevados y del régimen franquista hasta 1950, y 49.367 los asesinados por los republicanos.

Julián Casanova, de la Universidad de Zaragoza, eleva esas cifras hasta 100.000 represaliados por los sublevados en la guerra más otros 50.000 después; y a 55.000 víctimas de la represión en zona republicana.

Julian Casanova, historiador: «A partir del 39 no hay muertos de posguerra asesinados por republicanos»

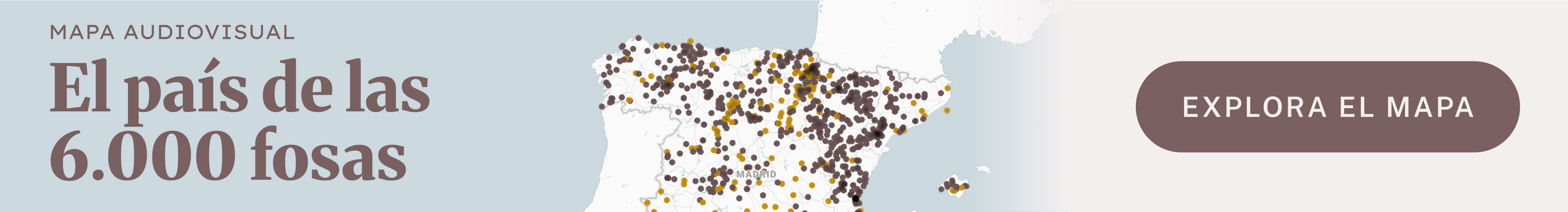

El mapa audiovisual elaborado por RTVE, y basado en el censo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, recoge todos los lugares utilizados desde 1936 para enterramientos irregulares. Mientras que las mayores fosas de represión republicana se encuentran en Madrid y en la provincia de Barcelona, la represión de los sublevados se extiende incluso por las zonas que controlaron desde el primer momento, y sigue el rastro del avance de las tropas.

«No tiene nada que ver la represión que traen las columnas de África con la que practican las izquierdas locales», advierte Francisco Espinosa, que ha centrado su estudio en las provincias del suroeste peninsular, las primeras en caer en manos de los golpistas. «No hay comparación alguna entre lo que hicieron los que rompieron la legalidad y traían un plan establecido de exterminio, y lo que hicieron los otros».

Sindicalistas, militantes de izquierda y representantes políticos

«En las fosas puede haber personas de todo tipo, porque eran de la misma comarca o presos sacados de una cárcel, y entre ellos había albañiles, carpinteros, jornaleros, campesinos…”, explica a RTVE.es Lourdes Herrasti, arqueóloga de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. «En otras ocasiones sí hemos encontrado fosas solo y exclusivamente de maestros, o de trabajadores del ferrocarril, o en las que hemos recuperado solo y exclusivamente a mujeres”, añade.

Dirigentes y militantes de partidos políticos y sindicatos, trabajadores urbanos o campesinos y funcionarios de la República fueron el objetivo de los sublevados.

El general Emilio Mola, ‘director’ de la sublevación, había enviado en abril al resto de conjurados una serie de “instrucciones reservadas”. En la primera de ellas establecía que:

“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.

Las órdenes de Mola se pusieron en práctica desde el primer día. Los sublevados tomaron Puerto Real (Cádiz) el mismo 18 de julio casi sin oposición. Jornaleros, obreros, representantes políticos, miembros de sindicatos y partidos fueron pasados por las armas. En este municipio se han recuperado 193 cuerpos. El alcalde, José María Fernández Gómez, fue encarcelado en la localidad vecina de El Puerto de Santa María y posteriormente fusilado.

La sublevación triunfó también inmediatamente en Navarra y el mismo día 18 fue detenido Fortunato Aguirre, primer alcalde del PNV en Estella-Lizarra, y uno de los fundadores del club de fútbol Osasuna. Murió fusilado dos meses después en El Tajonar.

El rastro de represión y fosas sigue el del avance de las columnas militares. El día 3 de agosto salieron varias columnas desde Sevilla para tomar Mérida y Badajoz. “Subieron por la carretera general, por la Ruta de la Plata: Monesterio, Fuente de Cantos, Zafra, Mérida. Y por donde pasaban fusilaban sobre la marcha”, relata a RTVE.es José María Lama, que ha estudiado especialmente lo ocurrido en Extremadura.

“Durante varios días prohibieron que se recogieran los cadáveres para sembrar el terror –continúa el historiador – Habían dado un golpe de Estado, en ese momento no podemos hablar de guerra, era una sublevación que no sabían si iba a salir victoriosa».

La represión en la región se cebó con los trabajadores del campo. “El grueso de los asesinados eran campesinos. Eso está comprobado en los listados, incluso en poblaciones como Zafra, que era más mercantil».

Pero la persecución de los representantes institucionales de la República se prolongó terminada la contienda. José González Barrero era el alcalde de Zafra. Durante la guerra se ocupó de que ni los vecinos considerados derechistas ni los religiosos de la localidad sufrieran daño. Al terminar la contienda, quiso regresar a su casa, pero fue fusilado en Castuera. «Lo mataron por su militancia política y por su protagonismo institucional, no hay ninguna duda”, apunta Lama.

La ‘depuración’ de los maestros

El 8 de noviembre de 1936 Franco firmó el Decreto 66. Aseguraba que «durante varias décadas el Magisterio en todos sus grados y cada vez con más raras excepciones» había estado «influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y tradición nacional (…)». Por lo que ordenaba una «revisión total y profunda en el personal de Instrucción Pública».

Ya antes del decreto los educadores se habían convertido en objetivo de los sublevados. El 25 de agosto de 1936, un grupo de falangistas asesinó a cinco maestros y los enterró en Cobertelada (Soria). Uno de ellos era Elicio Gómez Borque. Tenía 23 años. Quince meses después de ser asesinado, la Comisión Depuradora le inhabilitó.

«No querían que hubiera cultura, que hubiera preparación”, se lamenta Ester Pinilla, sobrina de Elicio, que aún conserva los objetos de su tío, incluidos sus cuadernos de enseñanza.

Durante la investigación para reconstruir la vida y muerte de Elicio, la familia encontró a algunos de sus alumnos. «’Nos decían que no habían tenido un maestro mejor –relata Ester– Porque los otros maestros enseñaban las cuatro reglas y nada más. ‘Y su tío no: nos enseñó a estudiar, Nos enseñó a explicar y analizar el porqué de las cosas’, nos decían».

Ángel Matarán era maestro en Alhendín (Granada). Era católico, pero cumplió con la legislación de la República sobre la laicidad de la educación y retiró los crucifijos de las aulas. El gesto provocó una airada protesta del cura y de la derecha. Ángel fue fusilado en Nigüelas en agosto de 1936 junto a su hijo Alfonso, de 19 años, que también estudiaba para maestro. La esposa de Ángel y madre de Alfonso, Justa de Vicente, fue apartada de la enseñanza hasta los años sesenta.

Alfonso Matarán Peñarrocha, nieto de Ángel, cree que el incidente de los crucifijos pudo influir en que el maestro fuera asesinado, y no meramente “depurado”. «No fue solo a mi abuelo, fue a miles de maestros –asegura a RTVE.es–. El franquismo y los fascistas odiaban la cultura, que la gente dejara atrás el analfabetismo, aprendiera y progresara».

Genara Fernández, en León; Catalina Rivera, maestra en Villafranca de los Barros (Badajoz) o Antoni Benaiges, ‘el maestro que prometió el mar’ y que fue asesinado en un pueblo de Burgos, son otros ejemplos.

La ‘fosa de los ferroviarios’

El de los trabajadores del ferrocarril fue otro de los colectivos especialmente castigado por los sublevados, tanto durante la guerra como después, ya que el tren era un medio de transporte estratégico. Los golpistas purgaron desde el primer momento a los trabajadores de las compañías ferroviarias con antecedentes sindicales o políticos.

Es el caso de los 40 trabajadores de la Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA) enterrados en Gumiel de Izán (Burgos) en la llamada ‘Fosa de los ferroviarios’. O los siete trabajadores de los Ferrocarriles del Norte y un mozo de estación en Paternáin (Navarra).

Posteriormente, la dictadura ‘depuró’ al 88% de los trabajadores ferroviarios, según un estudio del historiador Francisco Polo. Renfe les rindió homenaje en 2018 con una estatua en la estación de Atocha en Madrid y en 2021 con un documental: Los hijos del hierro.

Maquis y muertos en prisión

Al finalizar la guerra aún hubo núcleos de resistencia armada a la dictadura y terminada la Segunda Guerra Mundial, un nutrido grupo de guerrilleros entró por los Pirineos. Muchas fosas guardan los restos de los que murieron en emboscadas, enfrentamientos abiertos o fusilados tras ser capturados.

El 12 de noviembre de 1943, un grupo de maquis quedó rodeado por la Guardia Civil en el entorno de Vilavella, una de las parroquias del municipio de Triacastela, en Lugo. Tres murieron, y la Guardia Civil expuso los cadáveres antes de enterrarlos junto a la iglesia, por lo que todos los vecinos sabían dónde estaban “los del monte”. En 2010, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) recuperó los restos y en 2013 fueron identificados.

Ramón Vila Capdevila, conocido por el sobrenombre de Caracremada, fue un militante de la CNT que luchó tanto en la Guerra Civil como en la Resistencia francesa. Tras la Segunda Guerra Mundial regresó a España y se incorporó a la guerrilla antifranquista. Murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil el 7 de agosto de 1963 y fue enterrado en el exterior del cementerio de Castellnou del Bages. Su tumba fue exhumada en junio de 1999.

Otro tipo de fosas son las relacionadas con penales y campos de concentración como los de Albatera, Castuera, Orduña, el Fuerte de San Cristóbal o el Monasterio de Uclés. Los presos que no eran fusilados morían por las malas condiciones.

Fosas de la represión republicana

En la retaguardia republicana, las víctimas eran aquellos a los que los asesinos consideraban partidarios de la sublevación: militantes o dirigentes de partidos de derechas, terratenientes y propietarios. Después de la guerra, sus familias fueron autorizadas a buscar sus restos y enterrarlos dignamente; recibieron homenajes, y sus familiares reconocimiento y compensaciones. «Prácticamente todas se exhumaron o fueron dignificadas”, explica Lourdes Herrasti, por lo que no existen fosas “clandestinas” de represión republicana.

Además de la “desproporción numérica” entre una represión y otra, José María Lama señala que “la represión de la izquierda fue una represión de algarada, tumultuaria”.

Madrid y Barcelona son dos excepciones a esa “represión de algarada”, y los dos puntos negros de la violencia republicana, concretamente las fosas de Paracuellos del Jarama y Montcada i Reixac.

Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, con el Gobierno en Valencia, la Junta de Defensa decidió trasladar a miles de presos de las cárceles de Madrid. La mayoría acabaron asesinados y enterrados en Paracuellos. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre su número, que podría estar entre 3.000 y 5.000. Entre ellos había ciudadanos de todo tipo, militares, políticos, religiosos e intelectuales, como el dramaturgo Pedro Muñoz Seca.

En la localidad barcelonesa de Montcada i Reixac murieron fusiladas miles de personas entre el verano de 1936 y mayo de 1937, principalmente a manos de las milicias anarquistas. Entre ellas estaba el obispo de Barcelona, Manuel Irurita. Tras la guerra, el cuerpo del obispo fue inhumado en la catedral de Barcelona. En 1998 se abrió la tumba para tomar muestras y se confirmó la identificación genética de los restos, como parte del proceso de canonización, por lo que Irurita es la primera víctima de la Guerra Civil identificada mediante ADN.

En plena guerra, las autoridades republicanas encargaron al juez Josep Maria Bertran de Quintana que investigara los cementerios clandestinos, entre ellos el de Montcada i Reixac. Se recuperaron 450 cuerpos, que fueron registrados y clasificados con las técnicas forenses de la época, y los familiares pudieron acudir a identificarlos. En 1940 la dictadura exhumó otros 748. Los que no pudieron ser identificados (se estima que unos 700) fueron enterrados de nuevo en otra fosa en el mismo cementerio, donde siguen hoy día.

La Iglesia Católica se llevó la peor parte de la represión en la retaguardia republicana. Fueron asesinados casi 7.000 religiosos, tanto hombres como mujeres, incluyendo a 13 obispos. Es el caso del ya citado obispo Irurita o de los nueve religiosos arrojados a la mina de Las Cabezuelas, en Camuñas (Toledo).

Para la Iglesia son ‘mártires’ porque considera que murieron por motivo de su fe, y a más de 2.000 los ha elevado a los altares. Benedicto XVI beatificó a 498 en Roma en 2007 y Francisco a 522 en Tarragona en 2013. En esta última ocasión, el prefecto de la Congregación por las Causas de los Santos, cardenal Ángelo Amato, aseguró que los ‘mártires’ fueron víctimas de «una radical persecución religiosa, que se proponía el exterminio programado de la Iglesia».

Fosas de combate: ‘los olvidados de los olvidados’

El mapa de fosas de la Secretaría de Estado recoge también las de combatientes muertos en batalla o en los hospitales.

En el caso de los sublevados, los cuerpos recibieron un entierro digno, aunque no todos, ni de forma adecuada: en ocasiones se dejaron atrás algunos restos, incluso cuando la fosa fue trasladada a Cuelgamuros.

Los soldados republicanos tuvieron otro destino. «En algunos casos se enterraron utilizando las trincheras, como pasó en la Sierra del Toro, en Castellón, por ejemplo», explica a RTVE.es Miguel Mezquida, arqueólogo de la Asociación Científica Arqueoantro. «Pero otras están en cualquier sitio. Cada dos por tres, y sobre todo cuando hay lluvias torrenciales, nos llama la gente o nos envían fotos. Se encuentran restos incluso andando por el monte”.

Arqueoantro lleva desde 2012 buscando a soldados caídos en el frente del Levante (parte de Teruel, Castellón y Valencia). En Villar del Arzobispo hasta 2024 habían recuperado 40 cuerpos, y en 2025 en Vistabella del Maestrat han hallado otros tres. También excavaron la primera fosa de la batalla de Brunete en Madrid.

Los familiares de estas víctimas se sienten ninguneadas y llaman a los suyos «los olvidados de los olvidados». «Ni siquiera existe un censo real de desaparecidos, ni de un lado ni de otro», apunta Mezquida.

Las Convenciones de Ginebra estipulan que los enterramientos deben localizarse, para que los restos se puedan recuperar.

Especial Fosas de la Guerra Civil y franquismo: otros reportajes

- Memoria de un país: una fosa común a menos de 50 kilómetros de donde estás

- Violencia contra las mujeres en la Guerra Civil y la dictadura: del sueño de la igualdad a la pesadilla de la represión

- De Lorca y Muñoz Seca a Blas Infante o Aurora Picornell: personajes de una época que acabaron en la fosa común

- Objetos que ayudan a entender y recordar: balas, una alianza, un sonajero o el nombre enterrado en una botella