-

Se cumplen 40 años de la firma del Tratado de Adhesión de España a la CEE, la actual Unión Europea

-

La España franquista realizó un primer acercamiento, pero solo tras la democracia se logró el ingreso

PorALBERTO LEÓN RTVE

La entonces denominada Comunidad Económica Europea surgió en 1957 con seis socios fundadores: Alemania Occidental, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, que firmaron el Tratado de Roma en busca de la cooperación económica pero también política de estos países.

En plena dictadura franquista, España había logrado romper parte de su aislamiento internacional con la firma en 1953 del acuerdo para que Estados Unidos instalara bases militares en suelo español. Este hecho y el impulso de los planes de desarrollo que pusieron en marcha los ministros del llamado sector tecnócrata —grupo cercano al Opus en el que estaban nombres como Alberto Ullastres, Laureano López Rodó o Mariano Navarro Rubio— pronto hicieron comprender la necesidad de una apertura a mercados exteriores y, en ese sentido, la CEE se antojaba un objetivo primordial.

Primeros pasos

Aunque Franco era consciente de que la integración no era posible por cuestiones políticas —el llamado informe Birklebach excluía la posibilidad de integración de regímenes dictatoriales— en febrero de 1962 se dio el primer paso adelante al solicitar al presidente del Consejo de Ministros de la CEE, el francés Couve de Murville, la apertura de negociaciones para una posible vinculación de España a la Comunidad Económica Europea, siempre en términos económicos.

«Lo que fue muy beneficioso para España es que la contestación fue cordial», asegura a RTVE.es el historiador, escritor y analista de relaciones internacionales Julio Crespo MacLennan. «En la carta se dice que España no puede ingresar porque no es una democracia, pero que están abiertos a establecer una relación de tipo comercial. Entonces esto fue un incentivo para España porque la respuesta no fue negativa del todo», añade.

Dos años después, en 1964, el régimen volvió a insistir y la CEE se abrió a establecer lo que llamaron «conversaciones exploratorias», que culminaron seis años después, en 1970, con la firma del Acuerdo Comercial Preferencial, que consistía fundamentalmente en una rebaja mutua de aranceles. «El régimen lo intentó vender como un gran éxito y en cierta medida lo fue, porque era una forma de empezar a poder exportar a los países de la Comunidad Económica Europea sin abrirse del todo, porque tampoco la economía española estaba preparada para competir con países que estaban más desarrollados», señala Crespo MacLennan.

Sin embargo, la firma también ponía en evidencia que aquello era lo máximo que la España de la dictadura podía obtener de Europa y que solo con un cambio de régimen podría optar a ser miembro de pleno derecho. Una situación que comenzó a cambiar tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, y la llegada de Juan Carlos I como jefe de Estado.

De la dictadura a la democracia plena

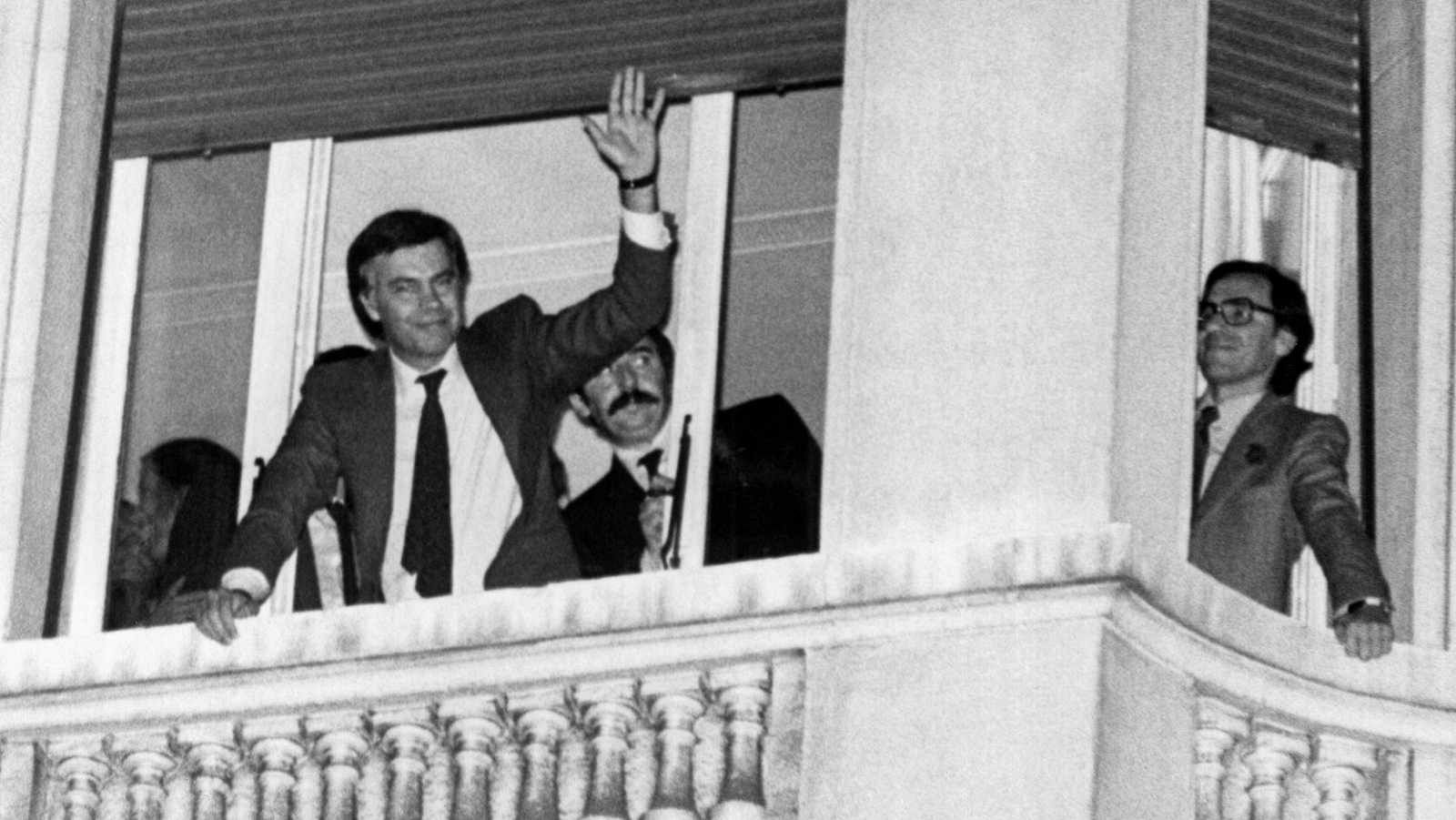

En apenas año y medio, España pasó de ser una dictadura a celebrar en junio de 1977 las primeras elecciones libres en más de 40 años. El Gobierno que surgió de aquellos comicios, con Adolfo Suárez como presidente y ministros de la UCD, puso como prioridad el ingreso de España en la CEE, que había pasado a tener nueve miembros con la incorporación de Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.

En su primer Consejo de Ministros, el 22 de julio de 1977, el nuevo Ejecutivo aprobó la decisión de enviar la carta en la que se solicitaba formalmente la adhesión que, esta vez sí, tuvo una respuesta favorable. Marcelino Oreja, entonces ministro de Exteriores, aseguraba en 2010 en una entrevista a Informe Semanal que «un momento antes de tomarse esa decisión, Adolfo Suárez recibió a Felipe González, secretario general del PSOE, y le dijo que iba a llevar aquello al Consejo de Ministros. Y Felipe González le dio su aprobación completa».

Enrique Barón, que en 1977 fue diputado socialista en el primer Parlamento de la democracia, recuerda en una entrevista con RTVE.es «con mucha emoción» el momento en el que Oreja planteó «la cuestión como prioritaria en el Congreso de los Diputados y tuvo el apoyo de todo el hemiciclo«, incluyendo el de los partidos nacionalistas catalanes y vascos y el del Partido Comunista.

«Todos los partidos estaban a favor, incluso el Partido Comunista«, comenta Crespo MacLennan. «Esto es muy interesante —prosigue el historiador y escritor— porque en otros países europeos los partidos comunistas consideraban que la CEE era una organización capitalista y no les interesaba. Sin embargo, Santiago Carrillo era mucho más pragmático y decía que entrar en la CEE significaba entrar en Europa».

Suárez incluso creó en febrero de 1978 el Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas, al frente del cual situó a Leopoldo Calvo-Sotelo y se incrementaron los contactos con la Comisión Europea, que el 29 de noviembre de ese año aprobó el dictamen favorable al ingreso, pero que también advirtió de algunos aspectos del sistema económico español, como el alto porcentaje agrario o el intervencionismo estatal en algunos sectores industriales, como el naval, la minería o la siderurgia, para los que exigía una reconversión.

De forma paralela, España fue cumpliendo otra serie de requisitos, como su ingreso en el Consejo de Europa, «la Europa de la libertad, en la que se consagran y se defienden los valores que nos han permitido ser democracias», señala Enrique Barón. El hoy presidente de la Fundación Yehudi Menuhin recuerda que el Consejo de Europa había hecho «un informe muy crítico sobre la situación de España, pero entramos bajo palabra de honor, porque dijimos que ya habíamos hecho la Constitución y que íbamos a ganar el referéndum», un hecho que aún tardaría un año en producirse.

De la euforia a la decepción

Sin embargo, la euforia de los primeros años se fue desinflando y el proceso se ralentizó. En buena parte por la situación económica, política y social que estaba viviendo España en los años 1979 y 1980: crisis del petróleo, dificultades en el Gobierno de Suárez, los ‘años de plomo’ de ETA o los rumores de golpe de Estado, que culminaron en la intentona del 23 de febrero de 1981.

A ello se unieron las dificultades que impuso el entonces presidente francés, Valéry Giscard d’Estaing, quien mostraba sus reticencias a permitir el ingreso de un país con una economía que era competidora directa de la francesa, una postura en la que encontró el respaldo de Italia. Tanto que España y Portugal —que también había solicitado su adhesión— vieron cómo el ingreso de Grecia se materializaba en enero de 1981 sin que hubiera avances significativos en las negociaciones.

La situación se desbloqueó gracias a los cambios políticos que se produjeron en varios países europeos, como Francia, con la llegada a la Presidencia de la República del socialista François Mitterrand, o Alemania, con el democristiano Helmut Kohl. Pero, sobre todo, con la contundente mayoría absoluta que obtuvo en España el PSOE de Felipe González en octubre de 1982, allanando definitivamente el camino al ingreso en la CEE.

«La sociedad española se atrevió a utilizar lo que es fundamental en democracia, que es el cambio en paz del poder. Fue el pueblo español el que tomó esa decisión y eso causó un gran impacto en Europa», señala Enrique Barón, que fue ministro de Transportes en aquel primer Gobierno de González.

Se cumplen 40 años de la primera victoria de Felipe González y la llegada del PSOE al poder

El presidente socialista, como su predecesor, tuvo claro desde un primer momento que la CEE era un objetivo prioritario y, con Fernando Morán como ministro de Exteriores y Manuel Marín como secretario de Estado para las Relaciones Europeas, se propuso salvar los obstáculos que aún quedaban en el camino, como la reforma de la Política Agraria Común (PAC), la reconversión industrial, la reforma de los Fondos Estructurales o la introducción del impuesto sobre el valor añadido.

«Debemos recordar que, en la negociación, una cosa es el aspecto político y la idea europeísta de que hay que construir Europa, y luego está la realidad de que es una organización económica que tiene que favorecer a los que ya están dentro; y los que ya están dentro, pues protegen sus intereses», dice Julio Crespo MacLannan.

Últimos flecos

En los primeros meses de 1985 se negociaron los paquetes más conflictivos: agricultura, pesca o el régimen especial de Canarias y el acuerdo se dio por cerrado el 29 de marzo de ese año. Sin embargo, aún quedaba flecos importantes, por lo que la negociación se alargó hasta el 6 de junio.

Manuel Marín, que falleció en 2017, aseguraba hace una década en una entrevista con Informe Semanal que «hubo dos momentos finales muy complicados: el acuerdo relativo al vino y el paquete pesquero. Y se resolvieron a través de trabajos bilaterales, sobre todo con Francia. Una vez se desatascaron esas dos cuestiones, se pudieron ya resolver los tramos finales de la negociación».

Por fin la negociación pudo llegar a buen puerto y España y Portugal se convirtieron a la vez en miembros de la CEE. Ambos países fueron de la mano y se consideró necesario que ingresaran al mismo tiempo. «Desde el punto de vista simbólico y del impacto político, era muy positivo que España y Portugal ingresaran a la vez porque los dos eran países que habían simbolizado durante muchos años el autoritarismo en Europa occidental. Había además aspectos técnicos que recomendaban negociar una adhesión ibérica y no de los dos países por separado».

Firma del Tratado

Esta circunstancia se trasladó al acto simbólico de la firma del Tratado de Adhesión, que en la mañana del 12 de junio de 1985 se rubricó en Lisboa y, por la tarde, en Madrid. La jornada estuvo empañada por la acción de la banda terrorista ETA, que ese día cometió tres atentados en los que murieron cinco personas.

Al acto de Madrid, que tuvo lugar en el Salón de Columnas del Palacio Real, asistieron el entonces presidente de la Comisión Europea Jacques Delors y el rey Juan Carlos I y contó con más de 600 invitados, incluyendo las delegaciones de los países miembros, así como políticos, empresarios, sindicatos y representantes de la sociedad civil.

«Para España, este hecho significa la culminación de un proceso de superación de nuestro aislamiento secular y la participación en un destino común con el resto de los países de Europa occidental», aseguró en su discurso el presidente Felipe González, que junto al ministro de Exteriores, Fernando Morán; el secretario de Estado de Relaciones con las Comunidades Europeas, Manuel Marín; y el embajador de España ante la UE, Gabriel Ferrán, fueron los encargados de rubricar el acuerdo por parte española.

El texto sería ratificado posteriormente por las Cortes Españolas y el 1 de enero de 1986 España y Portugal entraban a formar parte oficialmente de la CEE, poniendo fin a más de ocho años de negociación.

«Fuimos acogidos con expectación, pero con la conciencia de que se cerraba una herida que existía en Europa«, recuerda Enrique Barón, que formó parte de la primera hornada de europarlamentarios españoles. «Había que hacer frente a muchos desafíos y eso hizo que nos sintiéramos como si siempre hubiéramos estado allí trabajando», añade.

Pocos años después, el 25 de julio de 1989, Enrique Barón se convertiría en el primer español en presidir el Parlamento Europeo, un honor compartido con otros dos compatriotas: José María Gil-Robles y Josep Borrell.

Pero había otro obstáculo que salvar: la permanencia de España en la OTAN. Felipe González y el PSOE, que se habían opuesto abiertamente al ingreso en la etapa de la UCD, habían prometido un referéndum si llegaban al poder, como sucedió en octubre de 1982. Pero una vez en el Gobierno, el gabinete socialista tuvo clara la vinculación entre la permanencia en la OTAN y su pertenencia a la CEE.

«La permanencia en la OTAN no era una conditio sine qua non, pero sí algo que estaba estrechamente ligado, porque la situación geoestratégica de España es clave para Europa«, señala Barón. Los españoles fueron convocados a las urnas el 12 de marzo de 1986 para una consulta cuyo resultado no era vinculante, según indicó el Ejecutivo, y que determinó la permanencia en la Alianza con un 52,2% de los votos, despejando el último obstáculo para la plena membresía de España en la Comunidad Económica Europea.